肩関節外来での治療

肩関節がうまく機能しなくなると、「肩が痛くて腕が挙がらない、動かせない!」「肩が痛くてスポーツできない!」「肩が脱臼した!」「肩が外れそうで怖い」といった、多様な症状をきたします。これらに対してどう考え、どう対処するのか、典型的な痛みのパターンに沿ってここではご紹介していきます。

また、肩関節に対して手術が必要になったときの参考になるよう、各手術について詳しい説明を掲載させていただきます。

①肩の周囲の組織が伸縮しない、滑らないために痛む

→五十肩 肩関節周囲炎 凍結肩(肩関節拘縮)

②組織どうし接する面が滑らかでなく、ひっかかってしまうから痛む

A.骨どうし(関節窩と骨頭)が引っかかって痛みを出す

→変形性肩関節症

B.腱が引っかかって痛みを出す

→腱板断裂 腱板断裂症性関節症

③関節を形成する球(骨頭)が皿(関節窩)の上に安定して載っていられない(求心位がとれない)から痛む

→投球障害肩 腱板疎部損傷 上方関節唇損傷(SLAP損傷)

3)肩が外れそうで怖い、痛みが出てしまう、あるいは、実際に脱臼してしまう

→バンカート損傷 反復性肩関節脱臼

Ⅰ・肩の症状こんなときどうする

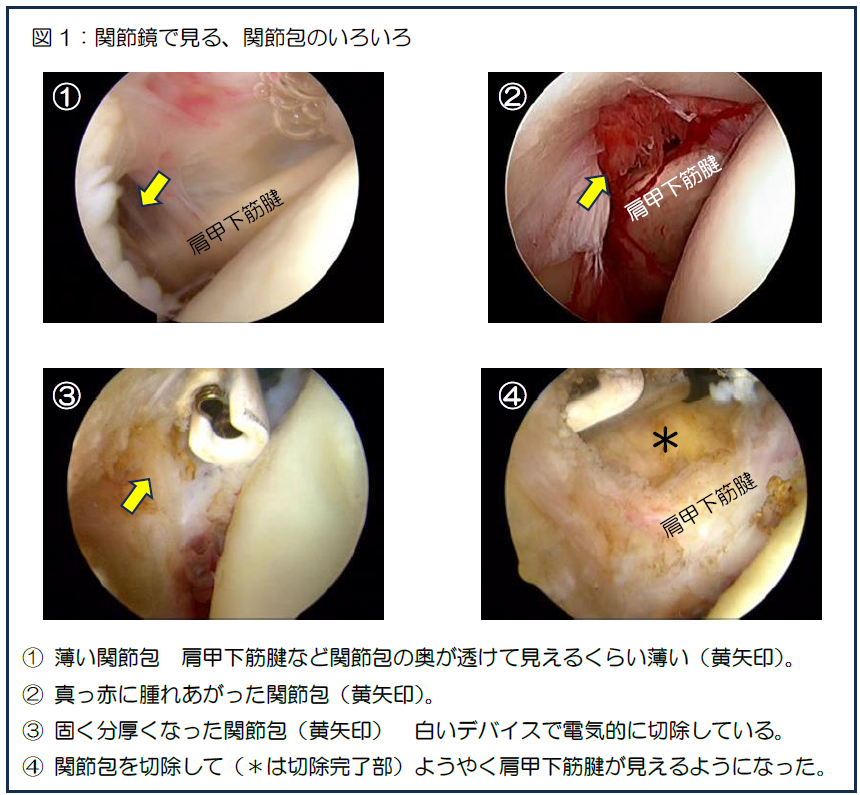

このような場合にまず考えられるのは、肩の関節腔を形成する袋(関節包、と言います)が赤くはれて炎症をきたしているような状態、すなわち激しい関節炎を呈しているような状態です(図1)。 肩を動かそうとすると腫れあがった関節包が引き伸ばされますので、ますます痛くなります。そうだからと肩を動かされないよう無意識に力をいれて固めていると、周りの筋肉まで凝り固まって別の痛みをきたすようになり、にっちもさっちもいかなくなることがあります。

ひどいときには腕をぶら下げていることさえ苦痛だったり、痛すぎて夜眠れなくなったりします。肩がどのような原因で関節炎になってしまったにせよ、関節炎が究極的に悪化すると皆このような症状になりますので、この状態で肩関節炎をきたした病因を診断するのは不可能です。

こういう時はまず関節炎を鎮静化させ、なんとか痛みが少なく過ごせる時間をちょっとでも長くすることを目指します。できるだけ安楽なポジションでリラックスできるように、三角巾で腕を吊ることも一つの方法です。氷枕で冷やして熱をとるのがいいこともあります。一般的な痛み止めはほとんど効かないことが多く、肩関節に注射して腫れ・痛みを鎮めることが多いと思います。

同様に安静時から痛い状態をきたす原因として、神経痛があります。肩の感覚は神経を通じて電気信号として脳に伝えられますが、その神経の途中で刺激が入ると肩の状態と関係なく電気信号が生じ、脳に伝えられてしまうことがあります。このとき脳は肩から来るはずの神経経路でこの電気信号を受け取るので「肩が痛い」と感じてしまいます。このような肩の痛みをきたす神経刺激が最も生じやすいのは頸椎です。肩と脳をつなぐ神経は頸椎で大きく方向を変えて狭い骨性の通路をくぐり抜けなければなりません。このときにスムーズに通り抜けられないと神経に物理的な刺激が加わって電気信号を生じてしまいます。これが「頸が悪くて肩が痛くなる」理由です。

ただし、この場合は痛くても肩関節の動きは障害されていない(肩を動かしても痛みが増すわけではない)という特徴があります。

1)ほど激しい関節炎ではない、あるいは1)のような激しい関節炎の段階を終えると、じっとしていれば大丈夫だが動かすと痛い、という状態になります。「動かせば痛い」という病態はどう考えればよいのでしょうか。

これは、そもそも関節が十分動くために果たさなければいけない条件が崩れている、即ち、

① 周囲の関節包や筋肉がスムーズに伸び縮みしない、あるいは滑りあわない

② 組織どうし接する面が滑らかでなく、ひっかかってしまう

③ 関節を形成する球が皿の上に安定して載っていられない(求心位がとれない)

の3つのうち1つ以上の状態が当てはまっていると考えられます。

2)①周囲の関節包や筋肉がスムーズに伸び縮みしない、あるいは滑りあわないから痛む

関節包や筋肉が伸縮しない、滑りあわない背景にはやはり炎症があります。1)で述べたような激しい関節炎で赤く腫れた関節包は、やがて赤みこそなくなるものの、固く分厚くなって本来あるべき関節の隙間をびっちりと埋めてしまいます。このため関節包は伸縮性が低下し、組織同士滑りあうことができなくなります。

(図1)。その結果関節の動きの幅が狭くなります。関節包が不自然に引っ張られると痛みをきたしますし、部分的に炎症が残存するとこれも痛みの原因となります。いわゆる五十肩は、非常に痛い時期から関節が固くなる時期を経てだんだんと動く時期に推移していきますが、このような炎症に伴う変化であることから肩関節周囲炎とも呼ばれますし、非常に関節が固くなる時期があることから凍結肩(肩関節拘縮)と呼ばれることもあります。

このような場合の治療にはいろいろなものがありますが、私たちはリハビリが中心だと考えています。ピンポイントに大変痛い箇所へあえて刺激を入れることもありますが、痛くない動きを徐々に広げていくようにするのが原則です(痛いのを我慢して無理やり動かそうとしても結局力んでしまって動きの拡大につながらないからです)。

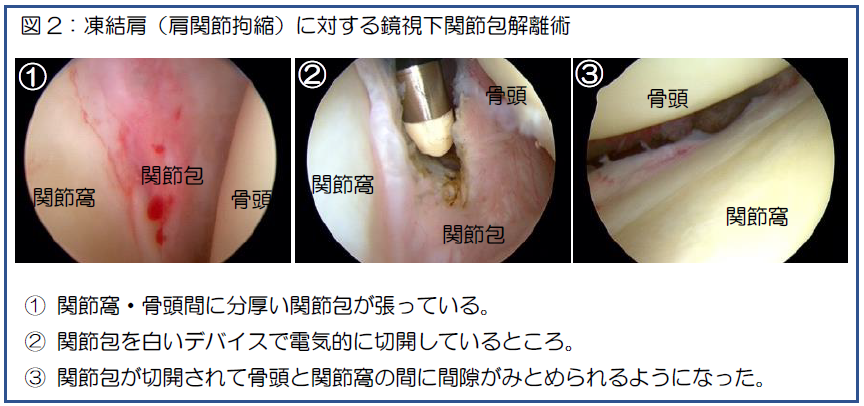

どうしても症状が改善しないときには手術で固い関節包を破ることがあります。手術には関節鏡という内視鏡を使います(図2)。

関節包を破っても放っておくとまたくっついてきますので、動きの範囲を保つように術直後から積極的にリハビリを行います。スムーズにリハビリに取り組めるように、私たちはいろいろな鎮痛手段を組み合わせています。

2)②組織どうし接する面が滑らかでなく、ひっかかってしまうから痛む

これには骨どうしが引っかかるときと、腱が引っかかるときがあります。

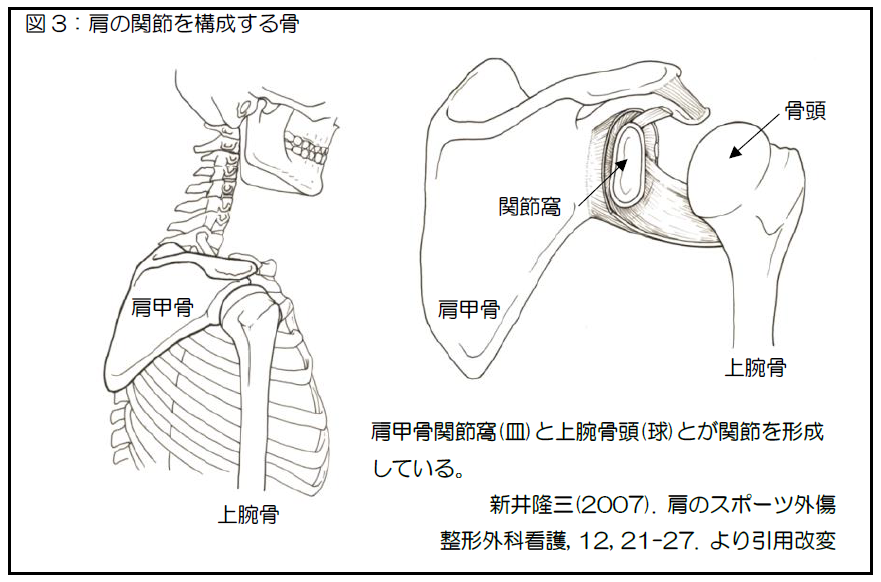

まず、肩関節がどのような骨で構成されているかを確認します。そもそも、腕の骨(上腕骨)はどの骨と関節を構成しているのでしょうか。その答えは意外にも背中にある肩甲骨で、肩甲骨関節窩(皿)と上腕骨頭(球)とが対になっています(図3)。

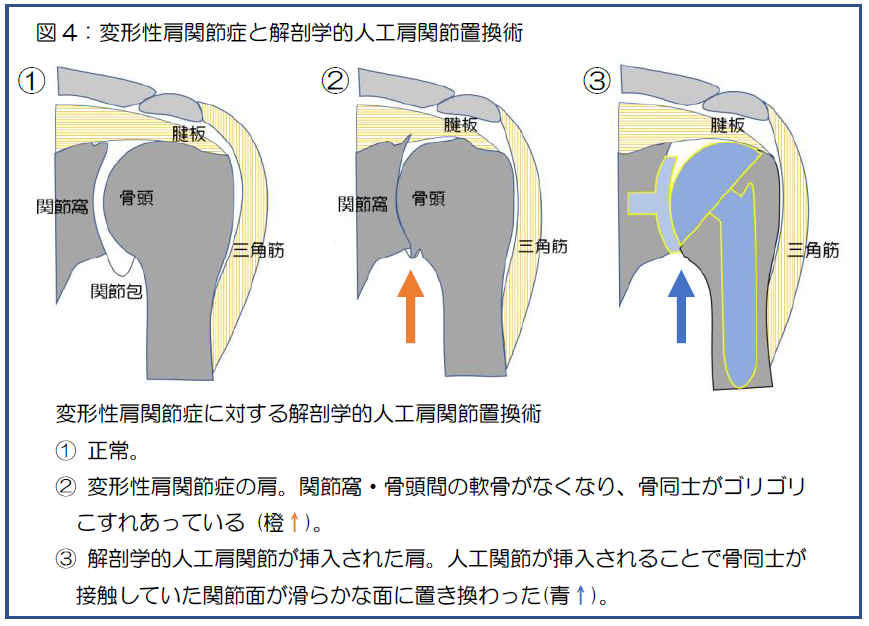

関節面を形成する関節窩と骨頭は滑らかに滑りあうのが普通ですが、それぞれの表面を覆う軟骨が失われ、骨どうしが直接接触するような場合があります。これを変形性肩関節症と呼びます。肩の変形性関節症は膝や股関節と比べて痛みが少なめで、何とか付き合っていける程度の症状でおさまることが多いです。しかしどうしても痛みが著しいときなどは骨同士の接触面を作り直す必要があり、(解剖学的)人工関節を設置します(図4)。

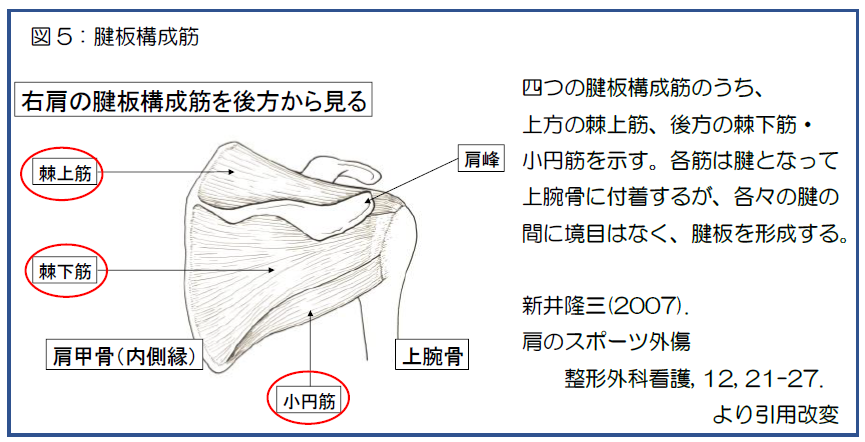

肩関節を構成する肩甲骨と上腕骨の間を結び、上腕骨頭を包むように位置する筋肉が4つあります。前方の肩甲下筋、上方の棘上筋、後方の棘下筋・小円筋です。これらの筋肉は肩甲骨から延びだして腱を形成し、上腕骨に付着します(ちょうどふくらはぎの筋肉がアキレス腱を形成して踵の骨に付着するようなものです)。これら四つの筋肉の腱同士は密着して境目が分からなくなっており、上から見るとまるで上腕骨が腱の板で覆われているように見えます。それで、これらの腱の集合体のことを腱板と呼びます(図5)。

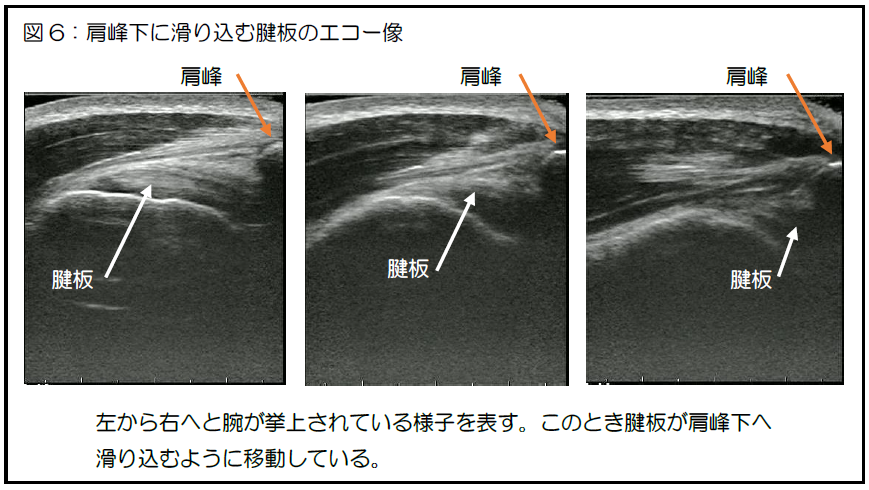

腱板の機能の一つとして、腕を挙上したときに肩峰と呼ばれる骨の下を滑らかにくぐるというものがあります。図6は腕を挙上したときにエコーで肩峰と腱板の関係を観察したものですが、腱板が肩峰下面に接しながら滑走しています。

腱板は外傷(けが)や加齢に伴って上腕骨からはがれてしまうことがあり、これを腱板断裂と呼びます。腱板断裂が生じると断裂部が肩峰下をくぐるときに刺激されて鋭い痛みを出すことがあります。エコーで観察しながら少量の麻酔薬を断裂部に注入して挙上時の痛みが軽減すれば、腱板断裂が本当に痛みの原因か否かの診断根拠になります(腱板断裂があっても痛くなく生活できている方は大勢いるので、画像で認められた腱板断裂が本当にお困りの痛みの原因となっているかどうかの検討は非常に重要な診断ステップです)。

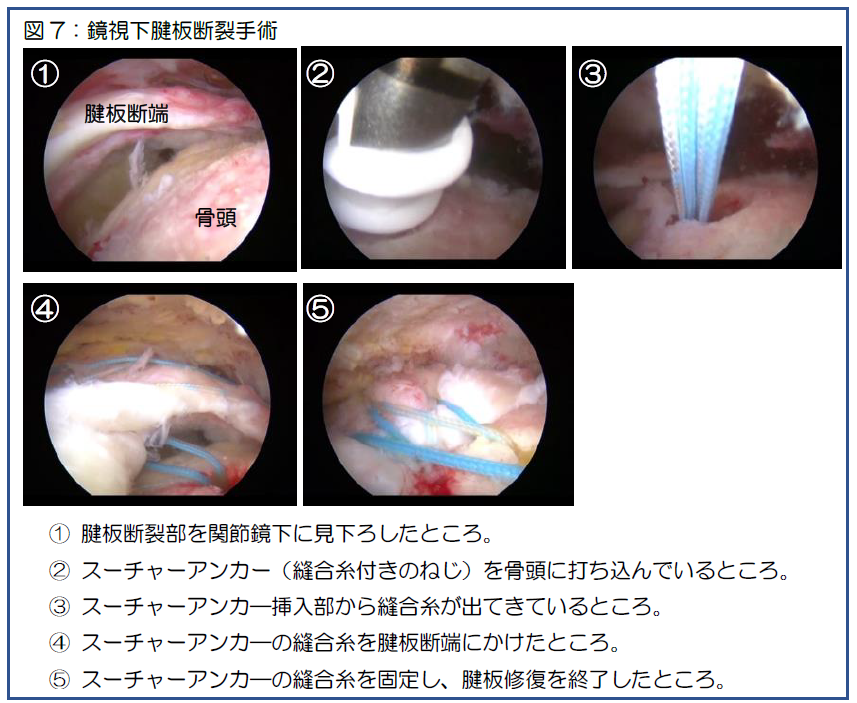

治療は上記のような注射のほか、より引っかかりにくい動きの習得を目指すリハビリ、さらには手術があります。手術も考え方によっていろいろな術式がありますが、まずは断裂部の修復を目指すのが基本です。私たちは関節鏡を用いた腱板断裂手術を主に行っています(図7)。

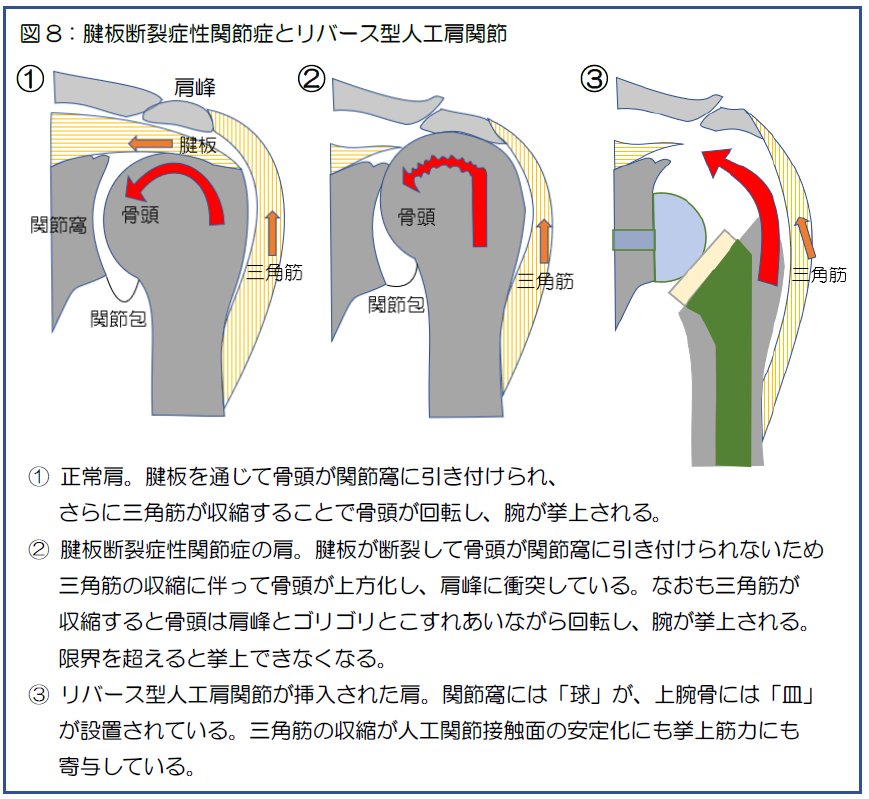

ここまで腱板断裂の断端が肩峰下に引っかかって痛みを出すことを考えてきましたが、腱板断裂がもっと拡大して修復できないくらい大きくなったらどうなるでしょう。腱板はもともと四つの筋の一部ですから、腱板断裂が大きくなりすぎると筋の機能自体、すなわち骨頭を関節窩に引き付けて安定化させることができなくなります。こうなると骨頭が上方に移動して肩峰と直接こすれあうようになり、両方の骨が変形してきます。この状態を腱板断裂症性関節症と言います。

腱板がなくても肩甲骨と上腕骨との位置関係を保って挙上できるようにならないか、この問題を解決するために本邦では2014年から生来の肩の形とは皿と球の関係を逆転させる人工関節(=リバース型人工肩関節)が導入されました。具体的には関節窩に球、上腕骨に皿を据えることで関節面の位置を変え、外側にある大きな三角筋が関節面の安定化と肩挙上のための筋力発揮の両方を担えるようにするものです(図8)。非常に画期的な人工関節ですが、まだ20年30年後にどうなるかというデータが少ないです。このためリバース型人工肩関節をどのような患者さんに適応するかに関しては、いろいろな決まりがあります。

2)③関節を形成する球(骨頭)が皿(関節窩)の上に安定して載っていられない(求心位がとれない)から痛む

もういちど肩関節を構成する骨を見てみます(図3 再掲)。

.png)

骨頭は関節窩に比べてかなり大きいので、大きな球が小さな皿の上に載っていることになります。これは肩関節がもともとかなり不安定な構造をしているということを意味しています。腕を動かすと骨頭はいろいろな方を向きますが、基本的には骨頭は関節窩の真ん中に維持されていなければなりません。この関節窩に対する骨頭の理想的な位置を求心位と呼びます。求心位が維持できないと肩の痛みにつながります。多くの投球障害肩も上肢を高速に運動させる際に求心位が維持できない状態と考えられます。

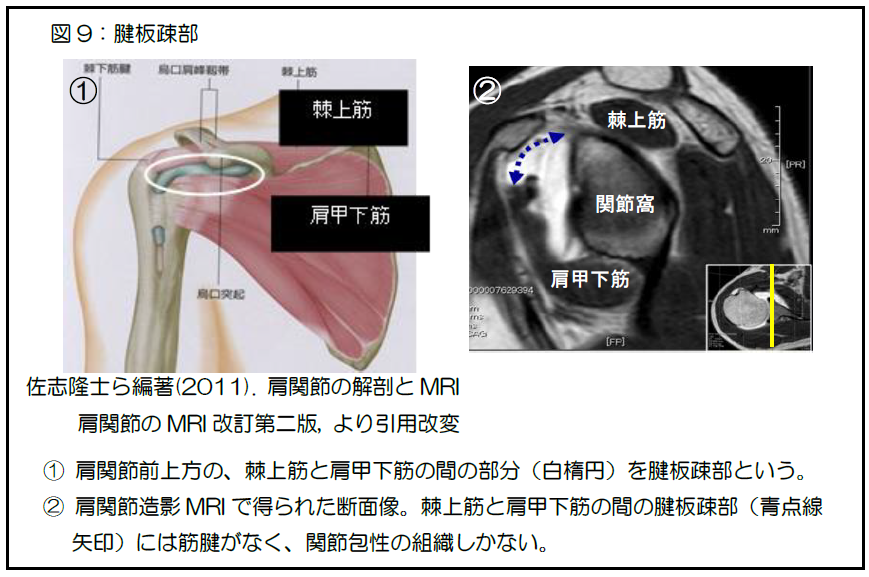

求心位が維持できない理由には構造的なものと機能的なものが考えられます。求心位が取れなくなるとき骨頭が微妙に前方へずれてしまうことが多いですが、これは構造的には肩関節の前上方、棘上筋と肩甲下筋の間の関節包性の組織しかない部分(腱板疎部と呼ばれます)の緊張が失われていることによります。このためこのような病態を腱板疎部損傷と呼ぶことがあります。(図9)。

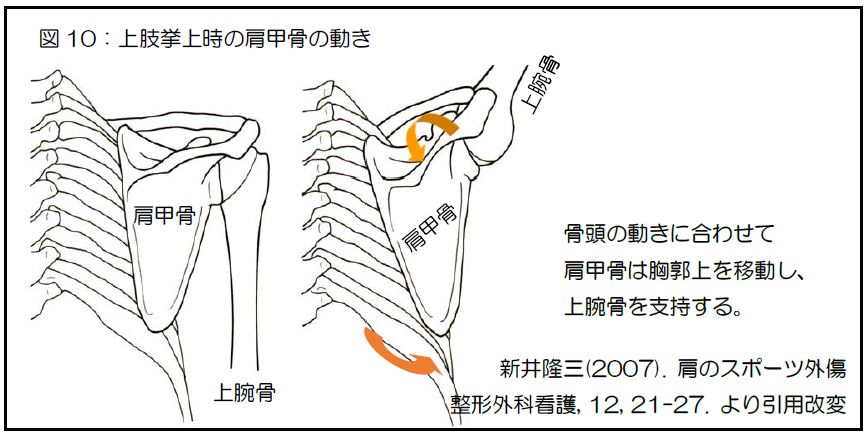

また、求心位の維持を機能的な観点から考察すると、自由に移動する骨頭の動きと関節窩があうように肩甲骨が胸郭上を移動し、さらに移動した先でしっかり上腕骨を支持し続けられること、ということになります(図10)。したがって求心位がとれない機能的な理由とは、骨頭と関節窩の相対的な位置関係が崩れてしまうほど肩甲骨の動きが損なわれていること、ということになります。

求心位がとれない病態に対する治療の第一選択はリハビリです。肩関節は少々壊れていても十分機能できることが多いからです。逆に、肩甲骨が自由に動けない、偏った位置にあるといった場合には肩関節が壊れていなくても痛みにつながるときがままあります。そういった観点から、まずは肩甲骨の自由度を増すリハビリが必要です。

肩甲骨が自由に動くためには、肩甲骨の土台となる胸郭が柔軟にしなる必要があります。体操選手がぱっと手を挙げると伸びた背筋(せすじ)が美しいカーブを描きますが、それは脊椎・胸郭がしなやかに動いていることの表れです。あのように美しく手を挙げるためには、脊椎・胸郭をしなやかにうごかし、肩甲骨がダイナミックに動くために必要な環境を作る必要があります。 一般の方々が体操選手ほどしなやかに体が使えるようにはなかなかなりませんが、胸郭・脊椎が動きの自由度を失ってしまったがために肩甲骨が動かなくなり、求心位がとれなくなることは極めて多いです。これを修正するためには運動療法が必要です。私たちは外来診療からリハビリによる運動療法を積極的に行っています。

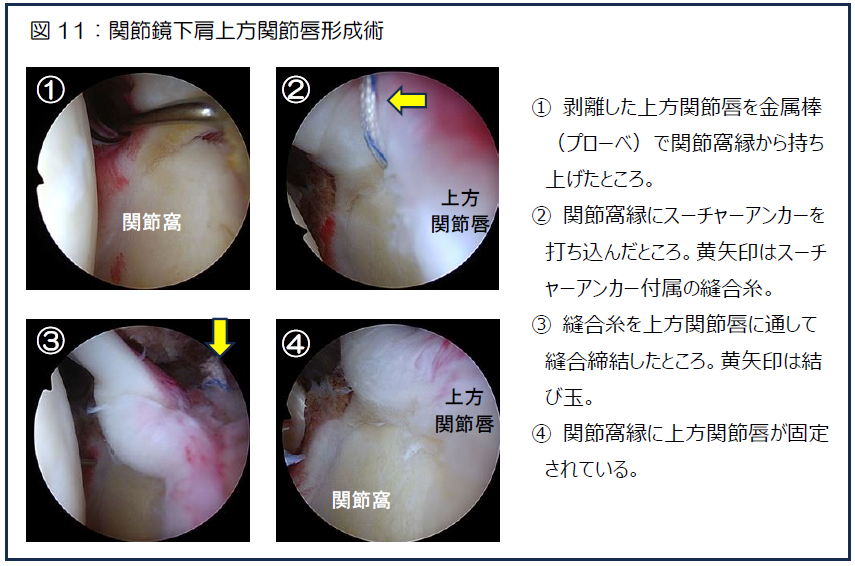

リハビリを行って肩甲骨の動きが改善しても求心位が崩れて痛みが出てしまう、というときは構造的な問題が大きすぎると考えられますので手術を行います。腱板疎部組織が付着する上方関節唇が関節窩縁から剥がれていること(上方関節唇損傷: SLAP損傷)が多いので、関節鏡下に縫合します(図11)。

関節窩と骨頭の関節面が全く接触しないくらいまで骨頭がこぼれ落ちてしまった状態を脱臼と言います。ここまで至らなくてもその直前までの不安定な状態(こぼれ落ちかけ)になることを亜脱臼と言います。脱臼肩では通常、関節窩の前下方に骨頭がこぼれ落ちますが、脱臼する直前まで何の症状もないのが普通です。脱臼する直前になって「外れそうで怖い」という感覚が生じ、それ以上に腕を持っていかれると脱臼してしまいます。上記の定義でいうと亜脱臼の状態の時に脱臼不安感が生じるわけですが、このときに不安感ではなく痛みとして自覚される方もいます。

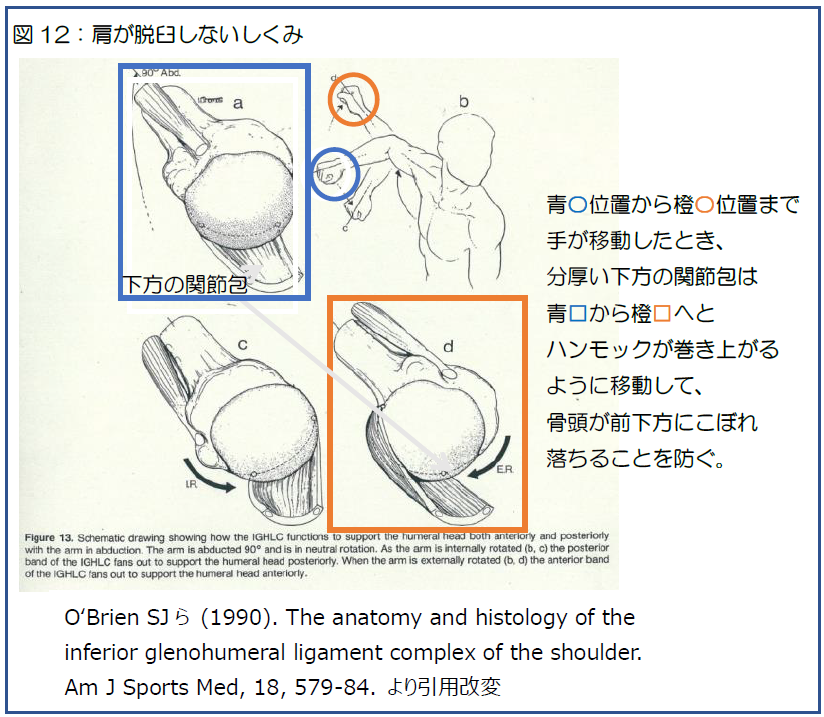

肩関節が脱臼してしまう大きな理由として関節包が骨頭を支えきれなくなった状態が指摘されています。図12で青〇の位置に手があるとき、関節窩側から骨頭を観察すると青□のようになります。関節包のうち下方の分厚くなった部分は骨頭を下支えするような位置に広がっています。ここから橙〇の位置に手が移動するとき、関節窩側から骨頭を観察すると橙□のようになります。分厚い関節包がハンモックのように骨頭を前下方から包み、骨頭が前下方にこぼれ落ちることを防いでいます。一度脱臼するとこのしくみが損傷し(多くは関節窩側で関節包がはがれてしまい、バンカート損傷と呼ばれます)、脱臼を繰り返す(反復性肩関節脱臼と呼ばれます)原因となります。

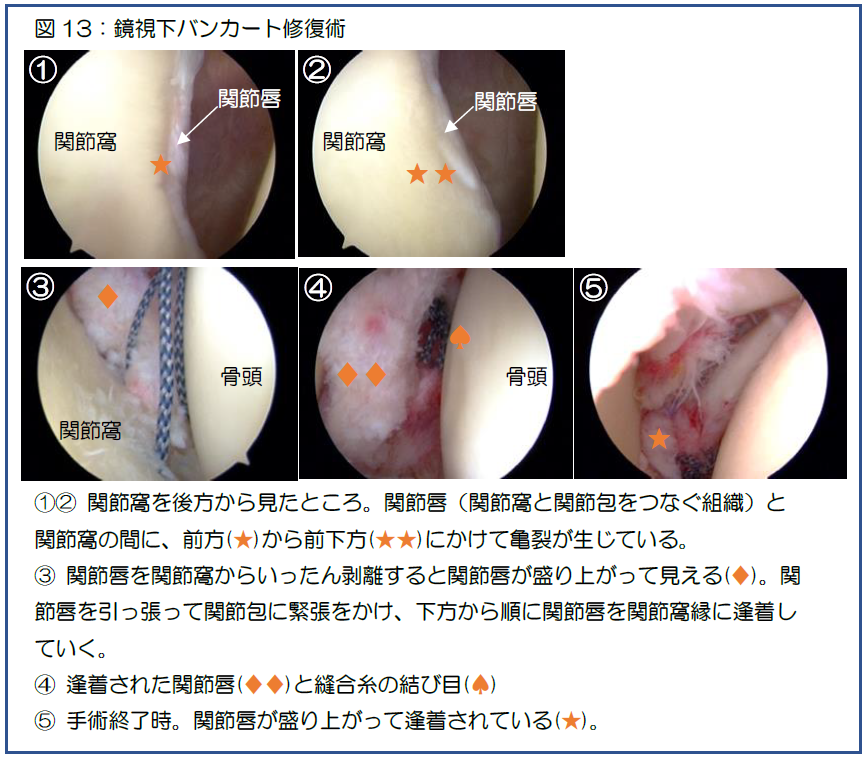

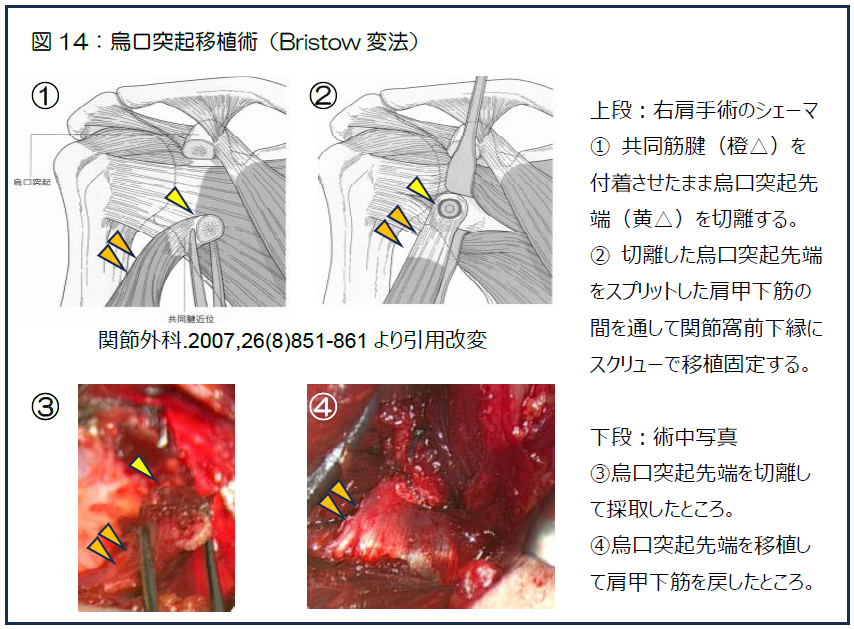

肩関節を脱臼した場合に手術が必要か否か、またどんな手術を選択するかを決めるにはいろいろな条件を考慮する必要があります。着眼点(年齢、スポーツをするかどうか、うまれつきの関節の柔らかさ、脱臼したときに骨まで欠けてしまっていないか、など)によって、また相談するドクターによって答えが異なる、ということもあるかもしれません。下方の関節包の緊張を取り戻すという観点では、関節鏡下に関節包を緊張させて関節窩に逢着する手術(図13)が代表的になりますが、肩を切開して烏口突起と呼ばれる骨を切り取り別の場所に移植するという伝統的な術式(図14)も近年見直されています。

脱臼だけに限りませんが、何をやってもいいところ悪いところがありますので、各々比較して一番良いと思われる方法を選択することが重要です。